內鏡消毒劑檢測標準:WS507-2016軟式內鏡清洗消毒技術規范

公司簡介

健明迪檢測提供的內鏡消毒劑檢測標準:WS507-2016軟式內鏡清洗消毒技術規范,WS507-2016《軟式內鏡清洗消毒技術規范》2017-06-01正式實施,規定了軟式內鏡清洗消毒相關的管理要求,布局設施、設備要求、清洗消毒操作規程、監測與記錄等內容。

推薦閱讀:消毒器械檢測 WS507-2016《軟式內鏡清洗消毒技術規范》2017-06-01正式實施,規定了軟式內鏡清洗消毒相關的管理要求,布局設施、設備要求、清洗消毒操作規程、監測與記錄等內容。標準適用于開展軟式內鏡診療工作的醫療機構。

WS507-2016軟式內鏡清洗消毒技術規范簡要內容如下:

1、規范性引用文件

GB5749生活飲用水衛生標準

GB15982醫院消毒衛生標準

GB28234酸性氧化電位水生成器安全與衛生標準

GB30689內鏡自動清洗消毒機衛生要求

WS/T311醫院隔離技術規范

WS/T313醫務人員手衛生規范

WS/T367醫療機構消毒技術規范

2、管理要求

2.1醫療機構的管理要求

2.1.1有條件的醫院宜建立集中的內鏡診療中心(室),負責內鏡診療及清洗消毒工作。

2.1.2內鏡的清洗消毒也可由消毒供應中心負責,遵循本標準開展工作。

2.1.3應將內鏡清洗消毒工作納入醫療質量管理,制定和完善內鏡診療中心(室)醫院感染管理和內鏡清洗消毒的各項規章制度并落實,加強監測。

2.1.4護理管理、人事管理、醫院感染管理、設備及后勤管理等部門,應在各自職權范圍內,對內鏡診療中心(室)的管理履行以下職責:

a)根據工作量合理配置內鏡診療中心(室)的工作人員。

b)落實崗位培訓制度。將內鏡清洗消毒專業知識和相關醫院感染預防與控制知識納入內鏡診療中心(室)人員的繼續教育計劃。

c)對內鏡診療中心(室)清洗、消毒、滅菌工作和質量監測進行指導和監督,定期進行檢查與評價。

d)發生可疑內鏡相關感染時,組織、協調內鏡診療中心(室)和相關部門進行調查分析,提出改進措施。

e)對內鏡診療中心(室)新建、改建與擴建的設計方案進行衛生學審議;對清洗、消毒與滅菌設備的配置與質量指標提出意見。

f)負責設備購置的審核(合格證、技術參數);建立對廠家設備安裝、檢修的質量審核、驗收制度;專人負責內鏡診療中心(室)設備的維護和定期檢修,并建立設備檔案。

g)保障內鏡診療中心(室)的水、電、壓縮空氣的供給和質量,定期進行設施、管道的維護和檢修。

2.2內鏡診療中心(室)的管理要求

2.2.1應建立健全崗位職責、清洗消毒操作規程、質量管理、監測、設備管理、器械管理、職業安全防護、繼續教育和培訓等管理制度和突發事件的應急預案。

2.2.2應有相對固定的專人從事內鏡清洗消毒工作,其數量與本單位的工作量相匹配。

2.2.3應指定專人負責質量監測工作。

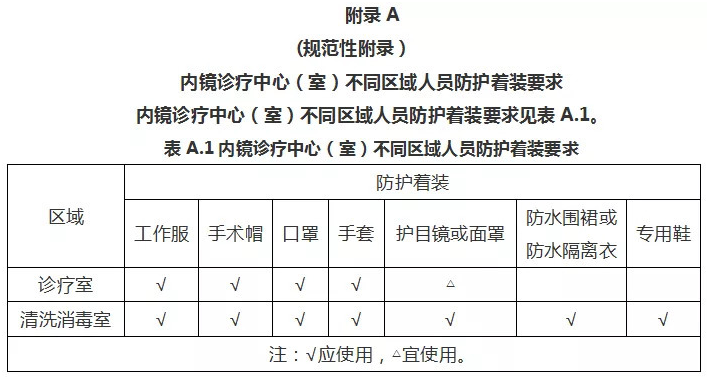

2.2.4工作人員進行內鏡診療或者清洗消毒時,應遵循標準預防原則和WS/T311的要求做好個人防護,穿戴必要的防護用品。不同區域人員防護著裝要求見附錄A。

2.2.5內鏡診療中心(室)的工作人員應接受與其崗位職責相應的崗位培訓和繼續教育,正確掌握以下知識與技能:

a)內鏡及附件的清洗、消毒、滅菌的知識與技能;

b)內鏡構造及保養知識;

c)清洗劑、消毒劑及清洗消毒設備的使用方法;

d)標準預防及職業安全防護原則和方法;

e)醫院感染預防與控制的相關知識。

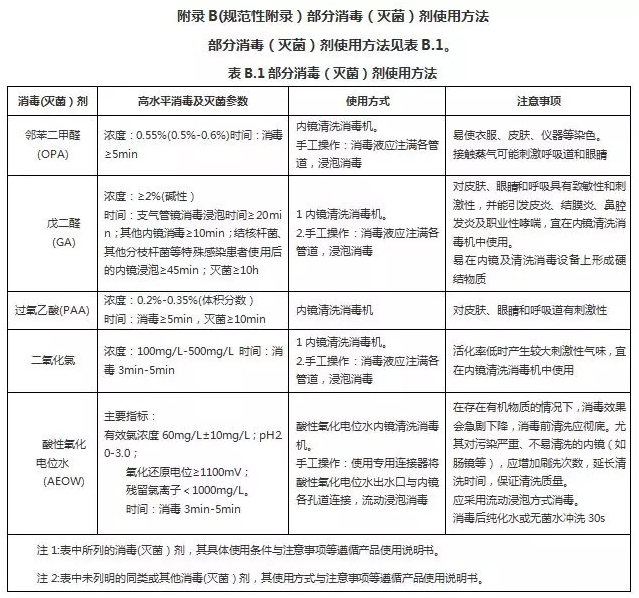

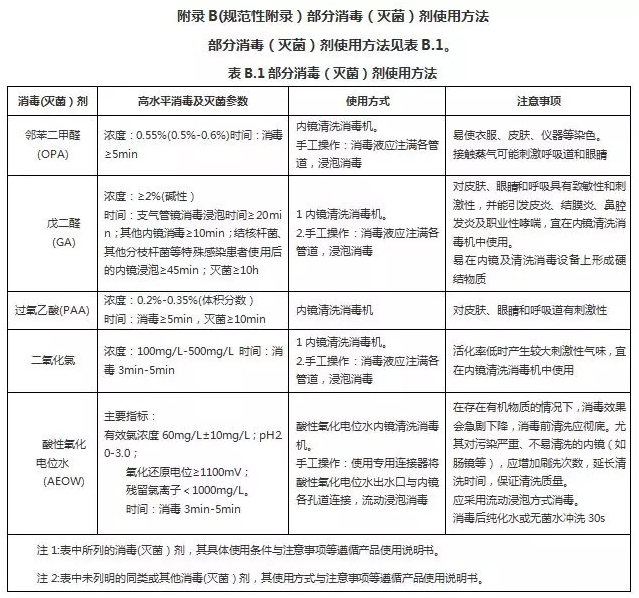

4、清洗消毒操作規程

4.1基本原則

4.1.1所有軟式內鏡每次使用后均應進行徹底清洗和高水平消毒或滅菌。

4.1.2軟式內鏡及重復使用的附件、診療用品應遵循以下原則進行分類處理:

a)進入人體無菌組織、器官,或接觸破損皮膚、破損黏膜的軟式內鏡及附件應進行滅菌;

b)與完整黏膜相接觸,而不進入人體無菌組織、器官,也不接觸破損皮膚、破損黏膜的軟式內鏡及附屬物品、器具,應進行高水平消毒;

c)與完整皮膚接觸而不與黏膜接觸的用品宜低水平消毒或清潔。

4.1.3內鏡清洗消毒應遵循以下流程(見圖1)。

4.1.4注意事項如下:

a)內鏡使用后應按以下要求測漏:

1)宜每次清洗前測漏;

2)條件不允許時,應至少每天測漏1次。

b)內鏡消毒或滅菌前應進行徹底清洗。

c)清洗劑和消毒劑的作用時間應遵循產品說明書。確診或疑似分枝桿菌感染患者使用過的內鏡及附件,其消毒時間應遵循產品的使用說明。

d)消毒后的內鏡應采用純化水或無菌水進行終末漂洗,采用浸泡滅菌的內鏡應采用無菌水進行終末漂洗。

e)內鏡應儲存于清潔、干燥的環境中。

f)每日診療工作開始前,應對當日擬使用的消毒類內鏡進行再次消毒、終末漂洗、干燥后,方可用于患者診療。

4.2設施、設備及環境的清潔消毒

4.2.1每日清洗消毒工作結束,應對清洗槽、漂洗槽等徹底刷洗,并采用含氯消毒劑、過氧乙酸或其他符合國家相關規定的消毒劑進行消毒。

4.2.2每次更換消毒劑時,應徹底刷洗消毒槽。

4.2.3每日診療及清洗消毒工作結束后,應對內鏡診療中心(室)的環境進行清潔和消毒處理。

5、監測與記錄

5.1內鏡清洗質量監測

5.1.1應采用目測方法對每件內鏡及其附件進行檢查。內鏡及其附件的表面應清潔、無污漬。清洗質量不合格的,應重新處理。

5.1.2可采用蛋白殘留測定、ATP生物熒光測定等方法,定期監測內鏡的清洗效果。

5.2使用中的消毒劑或滅菌劑監測

5.2.1濃度監測

5.2.1.1應遵循產品使用說明書進行濃度監測。

5.2.1.2產品說明書未寫明濃度監測頻率的,一次性使用的消毒劑或滅菌劑應每批次進行濃度監測;重復使用的消毒劑或滅菌劑配制后應測定一次濃度,每次使用前進行監測;消毒內鏡數量達到規定數量的一半后,應在每條內鏡消毒前進行測定。

5.2.1.3酸性氧化電位水應在每次使用前,應在使用現場酸性氧化電位水出水口處,分別測定pH和有效氯濃度。

5.2.2染菌量監測

每季度應監測1次,監測方法應遵循WS/T367的規定。

5.3內鏡消毒質量監測

5.3.1消毒內鏡應每季度進行生物學監測。監測采用輪換抽檢的方式,每次按25%的比例抽檢。內鏡數量少于等于5條的,應每次全部監測;多于5條的,每次監測數量應不低于5條。

5.3.2監測方法應遵循GB15982的規定,消毒合格標準:菌落總數≤20CFU/件。

5.3.3當懷疑醫院感染與內鏡診療操作相關時,應進行致病性微生物檢測,方法應遵循GB15982的規定。

5.4內鏡清洗消毒機的監測

5.4.1內鏡清洗消毒機新安裝或維修后,應對清洗消毒后的內鏡進行生物學監測,監測合格后方可使用。

5.4.2內鏡清洗消毒機的其他監測,應遵循國家的有關規定。

5.5手衛生和環境消毒質量監測

5.5.1每季度應對醫務人員手消毒效果進行監測,監測方法應遵循WS/T313的規定。

5.5.2每季度應對診療室、清洗消毒室的環境消毒效果進行監測,監測方法應遵循WS/T367的規定。

5.6質量控制過程的記錄與可追溯要求

5.6.1應記錄每條內鏡的使用及清洗消毒情況,包括:診療日期、患者標識與內鏡編號(均應具唯一性)、清洗消毒的起止時間以及操作人員姓名等。

5.6.2應記錄使用中消毒劑濃度及染菌量的監測結果。

5.6.3應記錄內鏡的生物學監測結果。

5.6.4宜留存內鏡清洗消毒機運行參數打印資料。

5.6.5應記錄手衛生和環境消毒質量監測結果。

5.6.6記錄應具有可追溯性,消毒劑濃度監測記錄的保存期應≥6個月,其他監測資料的保存期應≥3年。